|

第131回 関西例会レポート

PMAJ関西 KP 戴 春莉: 12月号

| 開催日時: |

2016年11月11日(金) 19:00~20:30 |

| 開催場所: |

京都市 ひと・まち交流館京都 第4研修室 |

| テーマ: |

意思決定における根拠に基づく説明と納得を伴う合意形成手法の紹介 |

| 講師: |

高井 利憲 氏 |

| 参加者数: |

33名(スタッフ3名+講師の助手1名 含む)、交流会:11名 |

| 講演概要: |

|

意思決定における根拠に基づく説明と納得を伴う合意形成手法の一つ「ゴール構造化表記法」は、論証の構造的な記述を可能とするモデルの一つで、根拠に基づく説明と、納得を伴う合意形成の方法論として注目されています。今回は、ゴール構造化表記法の概要やメリットを中心に解説し、9月に実施したワークショップの様子などを簡単に紹介します。

講師の高井利憲氏は、産業技術総合研究所などを経て、現在株式会社チェンジビジョン /奈良先端科学技術大学院大学客員准教授であり、ISO/IEC JTC1/SC7/WG7 国内委員、SO/IEC15026 System assurance共同編集委員を務めるとともに、奈良先端大学にて「システム要求工学」「システムアシュアランス」等の講義や演習を担当しています。

本セミナーでは、耳慣れないモデリング手法の一つ「ゴール構造化表記法」の活用事例を紹介し、大手企業の組織体制、説明の不得意の表現、そして説明責任を果たしていない日本企業の弱点から、今後の新しいビジネス形態展開の情報社会への「要求分析、説明ポイント、ゴールへの認識」の大切さを参加者達に伝えられました。

例えば、トヨタリコール問題に関して、油圧ブレーキ+回生ブレーキシステム+アンチロックブレーキシステムに関する説明がうまく表現できず、大規模のリコールが発生しました。事後、アメリカ第三者の調査により、「トヨタは他社に比べても品質自体は高いが、それを説明することができなかったため問題が拡大した」と考えられている(高井講師文章の引用)という結論もありました。

又は、ボーイング787のバッテリー不具合問題も説明が不十分で、様々なトラブルが発生しました。

タカタエアバッグ事例、幻の「日本発」のお掃除ロボット、日本における医療ロボット、新幹線の輸出、PL法への対応等々、社会的な動きから見ても、説明・論証・立証の能力を求められています。

|

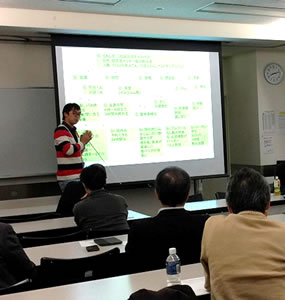

<講演の様子>

|

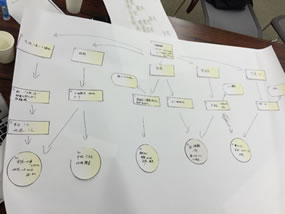

| “では、どう対応すればよいのか“、講師の高井氏は説明・論証・立証技術の一つ、構造的な論証の記述手法「ゴール構造化表記法」を紹介し、ゴール(主張)、ストラテジ(戦略)、コンテキスト(文脈)、ソリューション(証拠)の4つの要素を用いて、9月の論証ワークショップの様子と具体例を挙げました。 |

| <下記は9月のワークショップの様子> |

|

|

そして、「ゴール構造化表記法」の実現可能性も強調し、京都大学の留学生(在学博士達)より9月のワークショップで作った成果物の説明も行いました。

|

|

ゴール構造化表記法(GSN)とは (※下記は、高井講師の講義を引用した内容です)

GSN =Goal Structuring Notation (ゴール構造表記法)という、ある「主張」を行うための論証構造を、論証の基本要素(論証の目標や文脈、戦略、証拠)を用いて可視化する記法があります

|

| ★ |

GSNは、ボトムアップでもトップダウンでもない、ミドルアウトによる分析や設計に適した手法かもしれない |

| ○ |

ワークショップのように、トップゴールでもなくソリューションでもなく・・・

→中間的なゴールや戦略からスタートしたといえる

→その文脈を記述

→その上でトップゴールの検討に |

| ○ |

現場の重要なノウハウはエキスパートの頭の中にあり

| □ |

文書化されるのはボトム(生の分析結果など)やトップ(経営上のゴールやプロジェクトのゴールなど)が多い |

| □ |

GSNのストラテジと中間のゴールにより重要なノウハウを可視化することが可能 |

|

まとめ

| ■ |

論証を4つの要素により構造的に記述

| ○ |

証拠に基づく合意形成を促進 |

| ○ |

建設的な議論を促進 |

| ○ |

論証のパターン化による再利用が可能に |

| ○ |

ツール支援による合意形成過程の効率化が可能に |

| ○ |

外国人との合意形成にも効果あり、ワークショップにおいて確認 |

|

| ■ |

表記法は単純

| ○ |

4つの記法を共有するだけでも効果が期待できます |

|

現在、クラウド、IoT、AI、ビックデータなど新しいビジネス形態の展開により、ビジネス環境も変わっています。過去に経験していないニーズも増え、経営資源の有効利用が大きな課題になっています。特に、経営戦略の提案、意思決定や成果物妥当性の説明などについて、経験による説明ではなく、根拠に基づく説明が求められる機会も多くなってきています。現在、「ゴール構造化表記法」の応用について、従来の「事後説明」責任を果たすことだけではなく、経営陣の戦略つくりにもお役に立つモデリング手法の一つとして今後も様々の分野で期待していると考えています。

以上で講演終了。

【講師を交えた懇親会】

講演終了後、ひと・まち交流館京都の近くにある居酒屋で講師を交えた懇親会を実施。スタッフ含めて11名の方々が参加された。講師を囲んで闊達な意見交換が行われた。スタッフの皆さん、受講者の皆さん、高井さん、ありがとうございました。 |

以上

|